新能源电价新机制:一文看懂机制电价如何计算

在山东某光伏电站,正午阳光最强烈时,发电表盘数字飙升,但运营商却愁眉不展—— 此时电力现货市场价格跌至每千瓦时 0.17 元,远低于成本线。这正是新能源发电企业面临的普遍困境:风光出力与市场价格反向波动。2025 年出台的 "136 号文件" 推出 "可持续发展价格结算机制"(即机制电价),为破解这一难题提供了制度保障。

一、机制电价的核心逻辑:市场波动中的收益锚点

机制电价本质是一种 "差价结算保险"。当市场交易均价低于机制电价时,电网企业给予差价补偿;高于机制电价时,企业退回超额收益。这种 "多退少补" 机制,如同为新能源项目安装了收益稳定器,有效对冲市场价格波动风险。

从政策演进看,我国新能源电价经历了从 2006 年全额收购到 2016 年 "保障 + 市场" 双轨制,再到 2025 年混合定价模式的转变。随着市场化程度提高,企业投资风险加剧,2024 年山东光伏现货均价仅 0.17 元 / 千瓦时,甘肃风电甚至出现 0.12 元的低价,亟需机制电价兜底。

二、机制电价计算三步法:从竞价到结算

(一)定价环节:边际出清决定基准价

机制电价通过项目竞价形成,遵循 "低价优先、边际定价" 原则。具体流程如下:

1.分类确定电量规模:按海上风电、陆上风电等技术类型分配竞价额度

2.企业报量报价:单个项目申报电量不超过总发电量的 80%-90%(海上风电可至 90%)

3.排序出清:按报价从低到高累加电量,直至达到总规模,最后一个入选项目的报价即为机制电价

举例说明:某省陆上风电竞价规模 100 亿千瓦时,6 个项目参与:

•A(20 亿千瓦时,0.25 元)、B(10 亿,0.26 元)、C(35 亿,0.28 元)、D(20 亿,0.29 元)、E(30 亿,0.3 元)、F(15 亿,0.32 元)

•前四项累计 85 亿千瓦时,需从 E 项目补充 15 亿千瓦时

•最终机制电价为 E 项目报价 0.3 元 / 千瓦时

(二)电量分解:年度额度按月分配

年度机制电量需分解至月度执行,有三种方式:

1.统一比例法:按固定比例(如 80%)每月结算,超额部分终止

2.月度定制法:事先约定各月比例,适应季节性出力特点

3.全额累进法:每月全额计入,直至用完年度额度

以 12 亿千瓦时年度额度为例,统一比例法下若某月实际发电量 2 亿千瓦时,机制电量为 1.6 亿千瓦时(2×80%),累计达 12 亿后停止执行。

(三)差价结算:多退少补的数学公式

月度结算费用 = 当月机制电量 ×(机制电价 - 市场交易均价)

•市场均价:现货市场取同类项目加权均价,中长期市场取交易活跃周期均价

•正负调剂:均价低于机制电价时获补偿,反之退回差额

实例计算:某风电项目机制电价 0.3 元,月度机制电量 1.5 亿千瓦时

•若市场均价 0.27 元,获补偿 1.5 亿 ×0.03=450 万元

•若市场均价 0.33 元,需退回 1.5 亿 ×0.03=450 万元

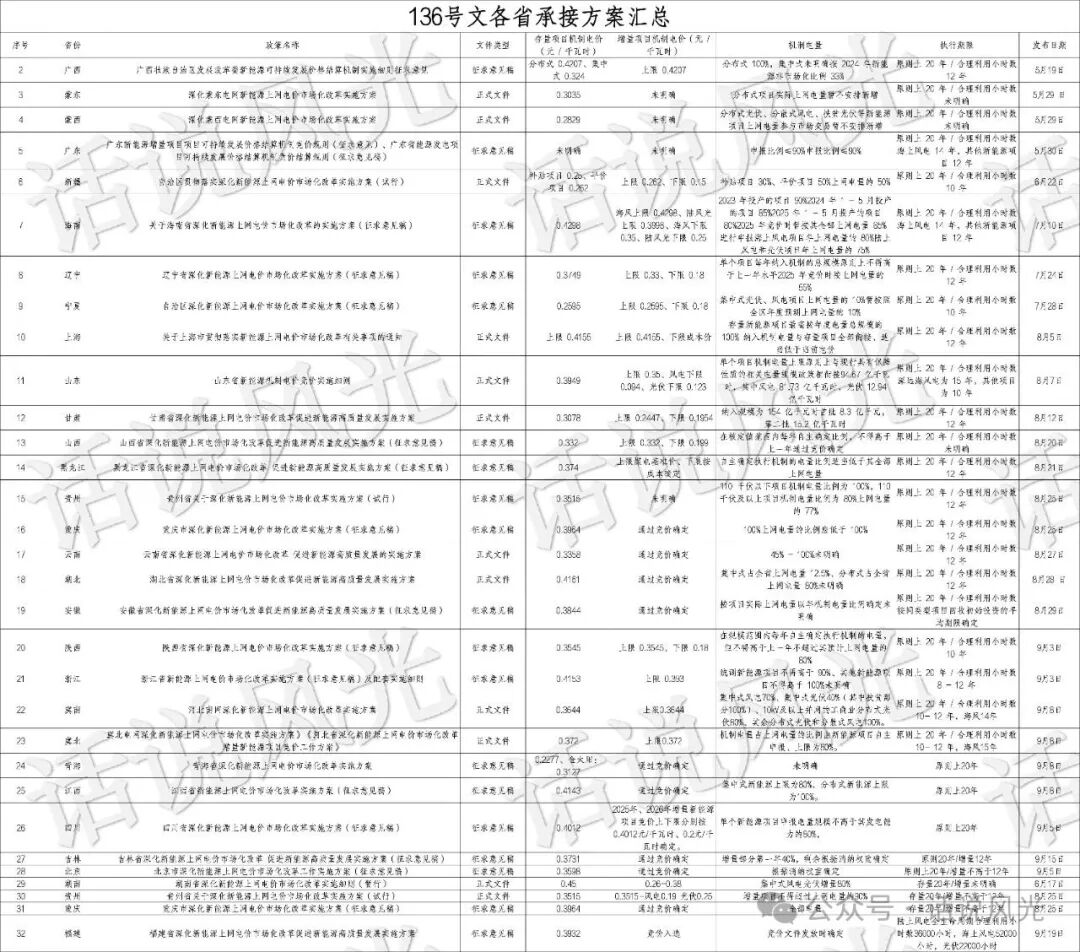

三、区域差异与特殊规则

各省机制电价执行存在显著差异:

•保障小时数:蒙西风电仅 390 小时,辽宁达 1850 小时

•竞价分类:广东对 220kV 以上老项目保留 70% 保障比例

•结算细则:江苏分布式光伏核发绿证后参与交易

特别值得注意的是,海上风电因成本高、风险大,享受特殊政策:

•单个项目申报比例不低于 90%

•辽宁 700 万千瓦项目单独划出 176.4 亿千瓦时竞价规模

•机制电价上限可按合理 IRR(内部收益率)反推

四、机制电价的价值与应用建议

对企业而言,机制电价稳定了收益预期,可降低融资成本约 1-2 个百分点。对用户而言,按 "合理收益电价" 结算时,山东、广东等多数地区可形成盈余,反而可能降低终端电价。德国经验显示,新能源占比提升使批发电价下降 50% 以上。

企业申报建议:

1.海上风电项目应全额申报机制电量

2.关注本地竞价频次(可多次组织)

3.合理预测出力,避免未达标损失(缺额不跨年滚动)

4.警惕非技术成本摊派影响实际收益

机制电价是新能源市场化转型的关键制度设计,其计算方法融合了市场效率与政策保障。随着各省细则陆续出台,企业需精准把握竞价策略与结算规则,在政策红利中实现高质量发展。

责任编辑:叶雨田